马克奥瑞里欧.瑞桑多(Marc’Aurelio Ranzato)打电话给他在研究所时的指导教授杨立昆(Yann LeCun),寻求对脸书挖角一事的建议。杨立昆并不赞同。他在2002年时也曾遭遇类似情况。当时成立不过四年的谷歌想聘请杨立昆来主持研究部门,而他拒绝了,原因在于他对该公司的研发能力有疑虑。(那时谷歌只有600名员工。)

杨立昆说道:「当时谷歌显然处于向上攀升的正轨,但是它的规模仍无法负担研发的工作。」同时,谷歌似乎比较着重短期目标,而非长期规划。许多人其实把此一特质视为谷歌的优势,它让谷歌得以在短短六个月的时间内就把深度学习语音引擎安装在安卓手机上,从而在市场上超越微软与IBM。但是谷歌这种强调立竿见影成效的作风令杨立昆感到不安,现在他担心脸书也是採行这样的经营方式。「他们不做研究,」杨立昆告诉瑞桑多,「你要确定你从事的是研究工作。」

不过,瑞桑多仍同意与脸书的人再次会面,这一回约在脸书总部,而在会面接近尾声时,对方表示想为瑞桑多介绍另一个人。他们穿过园区来到另一栋大楼,走进一间玻璃帷幕的会议室,里面坐着祖克柏。几天之后,瑞桑多同意加入脸书。祖克柏承诺会设立一所从事长期研发的实验室,并将瑞桑多的办公桌安排在自己旁边。

自此之后,这个惯例成为祖克柏推动脸书进入从深度学习到虚拟实境等新科技领域的关键步骤。每一个新团队都是坐在老板旁边。在一开始的时候,此举惹恼了公司内的一些人。脸书其他智库成员认为把从事长期研发的实验室置于祖克柏身边,有违该公司快速行动与打破陈规的文化,并且会在基层员工之间引发不满。但是在脸书之中,祖克柏执掌大权,他既是创办人也是执行长,而且不像其他企业的执行长,他在董事会控制了大部分的表决权。

一个月后,祖克柏致电杨立昆,向他解释公司的做法,并且请求他的帮助。杨立昆有些受宠若惊,尤其是听到祖克柏表示曾拜读他的研究论文。但是杨立昆表示他寧愿在纽约大学做一位学者,除了建议之外他无法提供任何帮助。

「我可以当你的顾问,」他说道,「但是也就这样了。」他的立场一直未变。但是祖克柏锲而不舍,因为脸书显然已走进另一条死巷子。脸书仍无法找到合适的人选来主持人工智慧实验室──一位对该领域顶尖科学家具有号召力的重量级人物。

接着来到十一月下旬,瑞桑多告诉祖克柏,他要参加NIPS。「NIPS是什么?」祖克柏问道。瑞桑多向他解释,届时会有数百位人工智慧科学家在太浩湖的一家大饭店齐聚一堂,祖克柏问他能否随行。瑞桑多表示这样看来有些奇怪,因为祖克柏的形象是一位流行文化偶像,不过他也表示,如果能安排他在太浩湖的会议中发表演说,或许能够避免他不请自来的尷尬。于是祖克柏与会议主办单位协商,安排了一场演说,不过他所做的不仅于此。他打听到杨立昆会在NIPS开幕前一周于硅谷举办一场研讨会,于是邀请这位纽约大学教授来他在的住所共进晚餐。

晚餐席间,祖克柏向杨立昆解释他对人工智慧在脸书中的宏大愿景。他告诉杨立昆,未来,社交网路上的互动将由强大的科技自行主导。短期而言,这些科技可以辨识照片中的面孔、语音指令,以及翻译语言。长期来说,「智慧代理人」或「网路机器人」会在脸书的数位世界中巡逻,接受与执行指令。需要班机订位吗?告诉网路机器人就行了。想订花给老婆?网路机器人可以为你服务。杨立昆问道,脸书是否有任何不感兴趣的人工智慧领域,祖克柏回答:「可能是机械人。」但是其他所有的科技──在数位世界的一切──都在其范围之内。

还有一个更为重要的课题是祖克柏对于企业研发的哲学看法。杨立昆坚信「开放」──概念、演算法与技术必须能够开放,与广大的科学家、研究人员的社群分享,而非隔离在一家公司或一所大学之内。开放的主旨在于资讯的自由交换可以加速整体研发的脚步。大家互通有无,每一个人的工作都植基于另一人的工作之上。开放式的研究是学界在此一领域的职业伦理,但是大型网际网路公司往往把重要技术视为商业机密,严密保护。

不过祖克柏解释,脸书是一个大例外。脸书是成长于开源软体的时代──软体程式码在网际网路上自由分享──该公司并将此一概念扩张至其整个科技帝国,甚至将其大型电脑数据中心的客制化硬体的规格与全球分享。祖克柏相信脸书的价值是使用其社交网路的人群,不是软体或硬体。即使有了原料,也没有人能够复制,但是如果公司将其原料对外分享,别人就可以帮助改善其品质。杨立昆与祖克柏英雄所见略同。

第二天,杨立昆参观脸书总部,到了此刻,祖克柏不再客套,他说道:「我们需要你来脸书设立人工智慧实验室。」杨立昆表示他有两个条件:「我不会离开纽约,也不会离开我在纽约大学的教职。」祖克柏点头同意,而且是毫不迟疑。

2013年11月下旬,克莱蒙特.法拉贝特坐在他单房公寓的沙发上,正用笔记型电脑敲打程式码,iPhone 手机的铃声响起。萤幕上显示「加州」。他接起手机,传来一个声音:「哈啰,我是脸书的马克。」法拉贝特是纽约大学深度学习实验室的研究人员。几个星期之前,他曾接到来自另一位脸书主管的来电,让他大感意外,但是儘管如此,他仍然没有料到马克.祖克柏竟会亲自打电话过来。

祖克柏以他直接又不拘礼节的方式告诉法拉贝特,他将参加NIPS会议,他们能否见面一聊。当时距离会议已不到一周,法拉贝特原本也不打算参加,但是他同意在会议前夕与祖克伯在赫拉斯饭店的顶楼套房会面。电话结束后,他赶忙订购机票与旅馆,但是他并不知道即将发生什事情,直到他走进赫拉斯的顶楼套房,看见谁坐在脸书创办人暨执行长身后。这人是纽约大学教授杨立昆。

祖克柏没穿鞋子,在接下来的半个钟头,他只穿着袜子在室内走来走去,宣称人工智慧是「下一件大事」,是「脸书的下一步」。这是在谷歌代表团飞往伦敦追求深度心智(DeepMind)一个星期前的事情,脸书正在建立他们自己的深度学习实验室。脸书几天前才聘请杨立昆来主持这所实验室。祖克柏正在为他的新投资招收人才。

法拉贝特是里昂出生的科学家,专精影像识别,投注多年心血在神经网路训练的晶片设计上,然而他只是当天下午走进赫拉斯顶楼套房与祖克柏会面的多位科学家之一而已。「他基本上要雇用每一个人,」法拉贝特说道,「他知道从事此一领域研发的所有人的名字。」

当天晚上,脸书在饭店的一间舞会厅内举办私人派对,面对数十位工程师、电脑科学家和学者,杨立昆宣布脸书即将在曼哈顿设立一所人工智慧实验室,距离他在纽约大学的办公室不远。这所实验室称作FAIR,亦即脸书人工智慧研究中心(Facebook Artificial Intelligence Research)的缩写,脸书已聘雇纽约大学另一位教授来辅佐杨立昆,还有多位知名的科学家近期内也将加入他们,其中包括自谷歌挖来的三位研究人员。

不过儘管追随杨立昆多年、也都是法国同胞,法拉贝特并未同意加入脸书。当时他正和另外几位科学家筹设自己的深度学习新创企业,称做麦比特(Madbits),他决心完成他的心愿。不过在六个月后,这家新公司甚至还没有推出处女作,就被硅谷另一个社交网路巨擘推特收购。这场人才抢夺大战愈演愈烈。

脸书的硅谷总部园区有如迪士尼乐园,这儿的每座建筑、房间、走廊与门厅都经过精心设计与装饰,五彩缤纷,其间还有多家以同样热情装饰的餐厅。2013年稍早,祖克柏曾与深度心智的创办人促膝长谈。祖克柏仍无法确定该如何看待这家伦敦小公司,他最近曾与多家所谓的人工智慧新创企业会面,深度心智看来不过是其中一家而已。

在那次会面结束后,脸书一位叫卢波米尔.包得夫(Lubomir Bourdev)的工程师告诉祖克柏,他们所听到的显然并非吹嘘,深度心智确实掌握了这门新兴科技的重点。包得夫说:「他们是玩真的。」包得夫是电脑视觉专家,正带领一支团队研发能够自动辨识脸书上照片与影片中物体的服务。在神经网路的启发下,许多科学家都发现深度学习突然超越他们研究多年的系统,包得夫也是其中之一,他知道神经网路将改变数位科技的产生。他告诉祖克柏,深度心智,脸书应该买下来。

在2013年,这可是一个奇怪的想法。广大的科技产业,包括脸书大部分的工程师与主管,都还没有听说过深度学习,更遑论了解其日益升高的重要性。还有更重要的一点:脸书是社交网路公司。它的网际网路科技都具有高度的即时性,而非「通用人工智慧」这类不可能在近几年间就应用于现实世界的科技。

该公司的座右铭是「快速行动,打破陈规」,此一标语不断重复出现在园区内四处可见的网版印刷标示牌上。脸书经营的社交网路遍及全球逾十亿人口,该公司必须持续尽快扩大与强化其服务。它其实并不从事像深度心智所做的研究工作,因为那是探索科技的新疆界,不是快速行动与打破陈规。但是现在,在成为全球最强大的公司之一后,祖克柏决定加入竞争行列──与谷歌、微软、苹果和亚马逊相拚,争取「下一件大事」。

这就是科技业的运作方式。大企业相互牵制,陷入一场不断追求下一个变革性科技、永无止境的竞赛之中,不论此一科技会是什么。每一家都一心要成为第一名,如果有人领先他们,他们的压力就会大增,必须加倍努力以迎头赶上。谷歌在深度学习的竞赛中已居于领先地位。

到了2013年中,祖克柏决定加入竞争,儘管只是争取第二名。在这场竞争中,祖克柏毫不考虑脸书经营的只是社交网路,也不在意深度学习可能只会对其广告定向投放与影像识别有所帮助,更不在乎脸书之前从未真正从事过长期研发的工作。他已决意将深度学习的研发引入脸书。他将这项工作交给被大家称为施瑞普的人。

迈克.「施瑞普」.施瑞普弗(Mike “Schrep” Schroepfer)是硅谷的老将,他在进入脸书后,主要的工作是确保支援这个全球最大社交网路的软、硬体,具有处理由数亿人扩张至十亿人以上用户的能力。但是到了2013年,被擢升为脸书技术长后,他工作的优先次序也改变了。他现在的任务是推动脸书进入一个全新的技术领域,首先就从深度学习开始。「这是马克建构其未来视野的眾多例子之一。」施瑞普后来表示。他没说的是谷歌也所见略同。

最终祖克柏争取收购深度心智以失败收场。深度心智创办人哈萨比斯(Demis Hassabis)告诉同事,他觉得祖克柏无法引起他的共鸣,他不了解这位脸书创办人要如何处置深度心智,而且也不认为他的实验室适合脸书一心追求成长的企业文化。

不过还有一个更大的问题──对深度心智团队来说──祖克柏并不认同他们对人工智慧可能造成道德问题的忧虑,不论近期还是长期。他拒绝在合约中保证深度心智的科技研发必须受到一个独立伦理委员会的监督。「我们会赚到更多的钱──假如我们只是想要钱的话,」深度心智团队说道,「可是我们不是。」

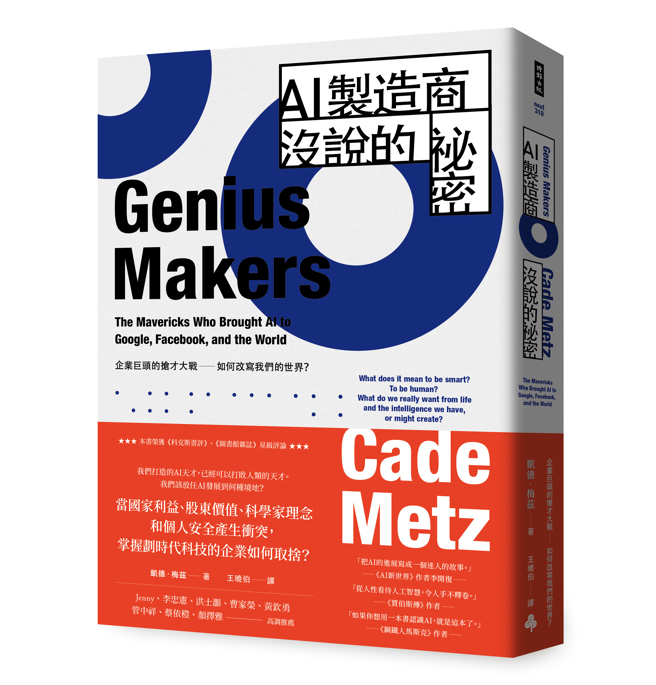

(本文摘自《AI制造商没说的秘密》/时报出版)

【内容简介】我们打造的AI天才,已经可以打败人类的天才。

我们该放任AI发展到何种境地?当国家利益、股东价值、科学家理念和个人安全产生衝突,掌握划时代科技的企业如何取舍?

首部以AI科学家为主轴的报导文学,用最贴近我们的视角,揭露人工智慧的机会、局限与威胁。伊隆.马斯克认为,人工智慧正以令人担忧的速度进步,他说:「如果科学家开发一套打击垃圾邮件的系统,该系统最终可能会认定,最佳方法就是消灭全人类。」但谷歌的赖瑞.佩吉和脸书的马克.祖克柏则认为,对人工智慧有如偏执狂的忧虑,有碍于数位乌托邦的实现。AI的发展到底该不该受到监控,成了一个争议不断的议题。

自从一名因为脊椎问题终生无法再坐下的科学家杰弗瑞.辛顿,点燃了微软、谷歌、脸书、百度等科技巨头的抢才大战。迄今,AI已与我们息息相关,除了日常应用,也正在与军事武器搭上线。一旦发展成熟,军事衝突的规模势必远大于过去,发动速度之快也将超乎人们的理解。然而,谁有权做这影响数十亿人口的决策?又是谁在参与此一决策?

从隐私疑虑到军事武器,科学家曾被蒙在鼓里,摸不清发明作何用途,而参与其中的企业选择对大眾保持沉默。一项强大的工具,可以使之为善,也可以使之为恶。当我们在为AI的进展感到讚叹,有些威胁也正在悄悄萌芽。

【作者简介】凯德.梅兹Cade Metz

《纽约时报》科技记者,主跑人工智慧、自动驾驶车、机器人、虚拟实境、量子运算与其他新兴领域。在《纽约时报》之前,他是《连线》杂志的资深特约撰稿人。

本书是根据他八年来在《连线》和《纽约时报》从事人工智慧报导时,对逾四百人所做的採访,还有专为本书所做的上百次访问。书中的大部分人物,他都採访了不只一次,有些甚至是好几次。为了说明与求证一些事件与细节,他也引用了许多公司和个人的资料与电子邮件。每一项事件与重大细节(例如收购价格),都获得至少两个资料来源的证实,而且往往更多。

【译者简介】王晓伯

曾任职国内主要财经媒体国际新闻中心编译与主任多年,着有《华尔街浩劫》、《葛林史班:全世界最有权力的央行总裁》(合着),译作包括《光天化日抢钱》、《我们为什么要上街头?》、《海森堡的战争》、《小王子的宝藏》、《向领导大师学激励》、《群策群力的领导智慧》等。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。